性能

どれだけデザインの素晴らしい住宅を形にしても、

性能が備わっていなければ住宅としての意味が無いと私達は考えています。

確かな性能の住まいを形にする事をお約束致します。

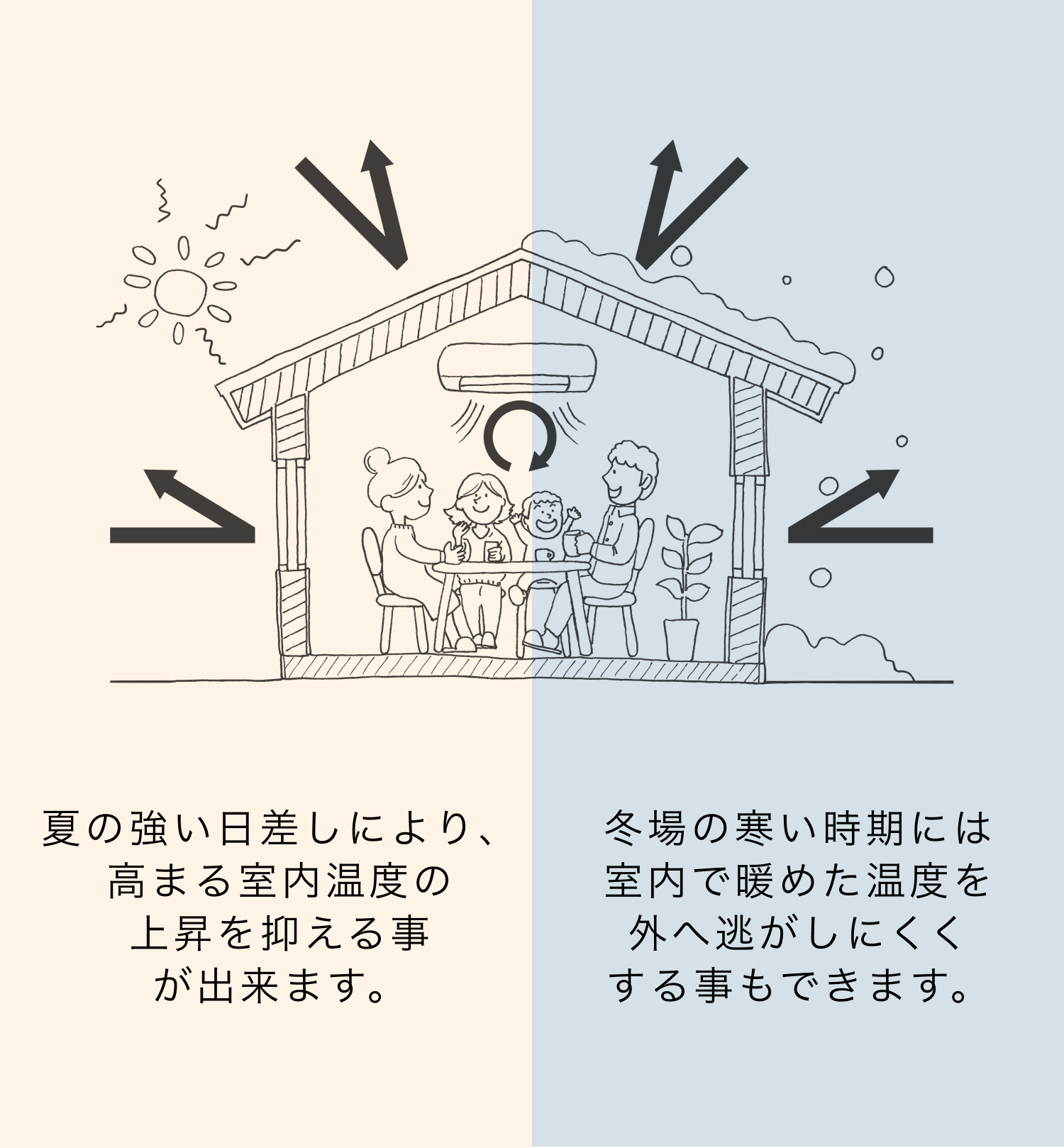

断熱

断熱とは熱伝導や熱移動を抑える為に、壁や床、天井などに用いる材料を断熱材と呼びます。

一年中快適な家づくりを考える際、断熱材を考える事はとても重要な要素になります。

施工されるの?

※1熱抵抗値比較

熱の抵抗値は数値が小さい方が熱を通しにくいという事になります。

木材:0.12

鉄:53

コンクリート:1.62

充填断熱工法のほかに、外断熱工法という工法があり、外断熱工法に比較して断熱性能は劣りますが、しっかりと基準を守って施行する事で充分な断熱効果を得る事が出来ます。

充填断熱工法のメリットは“外断熱工法”に比べてコストが抑えられる点にある為、

断熱性能はしっかりとしたいけど他にも力を入れたい、

全体のコストを考えてバランス良く

(私たちは「コストの濃淡」とよくお話しています)

断熱性能を維持したい

という方にお勧めです。

充填断熱を採用する際に弊社で使用する断熱材は下記となります。

使用する外壁材や、地域の規制に沿って求められる防火・耐火性能の基準により、コスト・仕様に合わせて、適宜柔軟に選定しております。

◆現場発泡ウレタン吹付A3種

◆グラスウール断熱材高性能24K

◆フェノールフォーム断熱材1種2号等

耐震

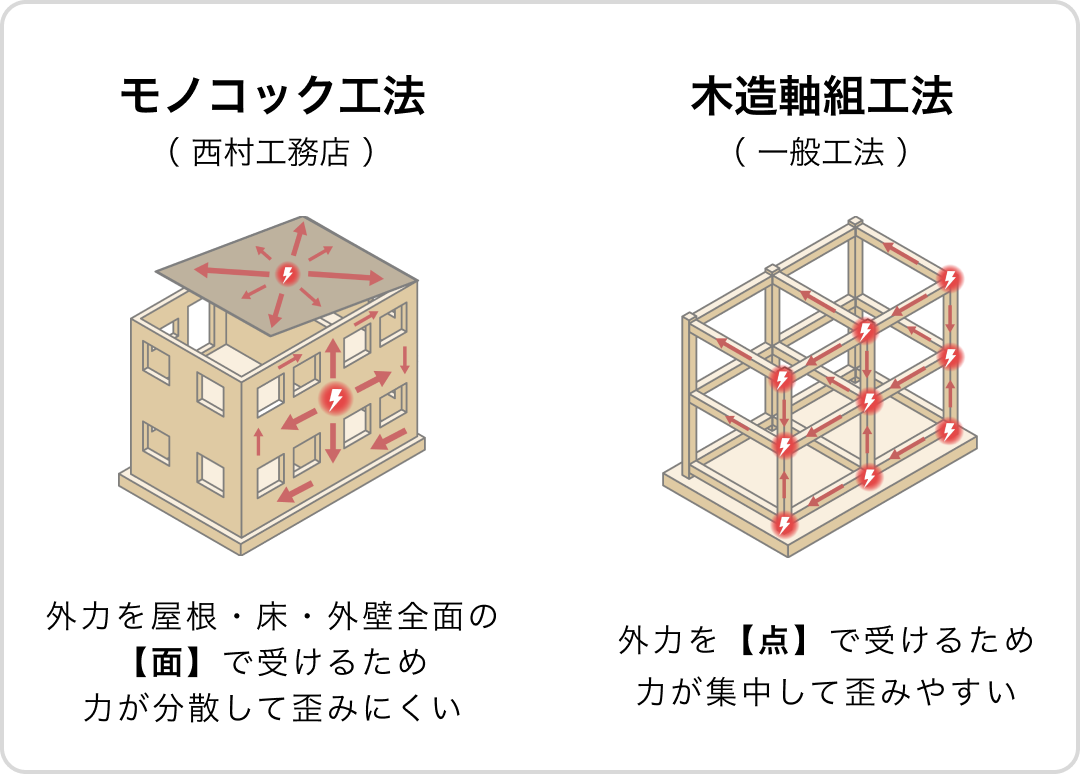

弊社の住宅は全棟、構造計算を実施し耐震等級は最高の3(間取計画によっては2になることもあります)を取得し、外周部を構造用面材で全面覆う「モノコック構造」を、標準装備としています。

我が家は地震がきても倒れない地震に強い家にしておきたいものです。

倒壊の原因を知りそのひとつひとつを整理しそれぞれに対策をしていく事です。

熊本地震では近年建てられたお家でも倒壊しています。なぜ近年に建てられた建物が倒れてしまったのか。その原因を知りその対策を行い建物を計画、形にしていく事で将来起こりえる地震に対して安心して暮らせる住まいを考えていきます。

耐震基準は大きな地震を乗りこえ 変化してきました。

流れを知る

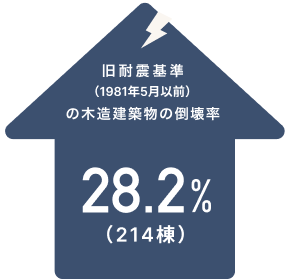

1981年5月以前の建物

【基準】

震度5の地震が起きても建物が損傷しない

1981年に策定

【背景】

1978年 宮城沖地震を経て改正

【基準】

震度6~7の地震が起きても倒壊や崩壊を妨げる事が出来る

【改正内容】

必要壁量が旧耐震基準の1.4倍となりました。

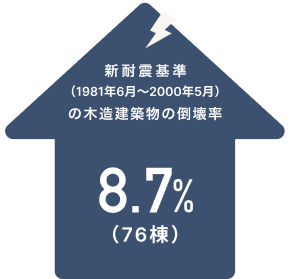

2000年に策定

【背景】

1995年 阪神淡路大震災にて新耐震基準の住宅の被害が続出

【基準】

震度6〜7の地震がきても倒壊・崩壊しない

【改正内容】

耐力壁のバランスについて/柱、梁の接合部について/基礎形状について1981年の新耐震基準に上記の規定が追加される形で現行の新耐震基準が策定されました。

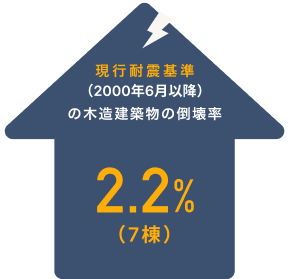

とは言え、最新の耐震基準の住宅でさえ「倒壊ゼロ」ではありませんでした。

この基準の最高等級である「等級3」の建物については、以下の結果となりました。

なんと 「倒壊ゼロ」で、しかも約9割が「無被害」だったのです。

この結果は「耐震等級3」の優位性を住宅関係者に強く印象づけました。

新耐震基準の住宅で倒壊している住宅の多くは、筋交いだけで構成しているものが多くありました。筋交いは座屈に対して粘りが弱く接合部の金物の引っ張りにより崩壊しました。筋交いだけでなく合板を組み合わせていれば結果は違ったといいます。

事実、耐震等級3の建物は倒壊がゼロとされている他、倒壊した住宅の多くは筋交いだけで耐力壁が構成されていました。

耐震基準はこれまでの地震をふまえ進化をしてきました。

【宮城沖地震】

【阪神淡路大震災】

【熊本地震】

「地震が起きた際

逃げる時間があること」

想定の地震が起きた際、範囲ぎりぎりの強度では逃げることが出来ても、住宅の倒壊を防ぐ事はできません。

「構造計算しなくて良い規模」となってる為、構造計算は行われていなかったと予測されます。法律違反ではありません。

現在の日本の建築基準法がそういう基準なのです。

熊本地震の際、新耐震基準の耐震等級2(1.25倍)の強度のある住宅に被害は少なく、耐震等級3(1.5倍)の住宅は内外に多少のヒビが入ったものの、軽傷にとどまり、補修をして住み続ける事ができるという結果になりました。

倒壊が少なかった住宅は現行基準によりつくられていますが現行基準で注意している点の少しの考え方の違いで住宅が倒壊しています。

そのような事が起きないために以下の点を考え家づくりをしていく必要があると考えます。

(構造計算・許容応力度計算)

◼︎接合部金物の強度不足 ◼︎耐力壁のバランス不足 ◼︎構造材の大きさによる強度不足

しかし、同時にその強度不足により倒壊をしてしまった住宅も存在しました。

筋交いだけに頼っても現行の基準法では耐震等級3の住宅は形になります。

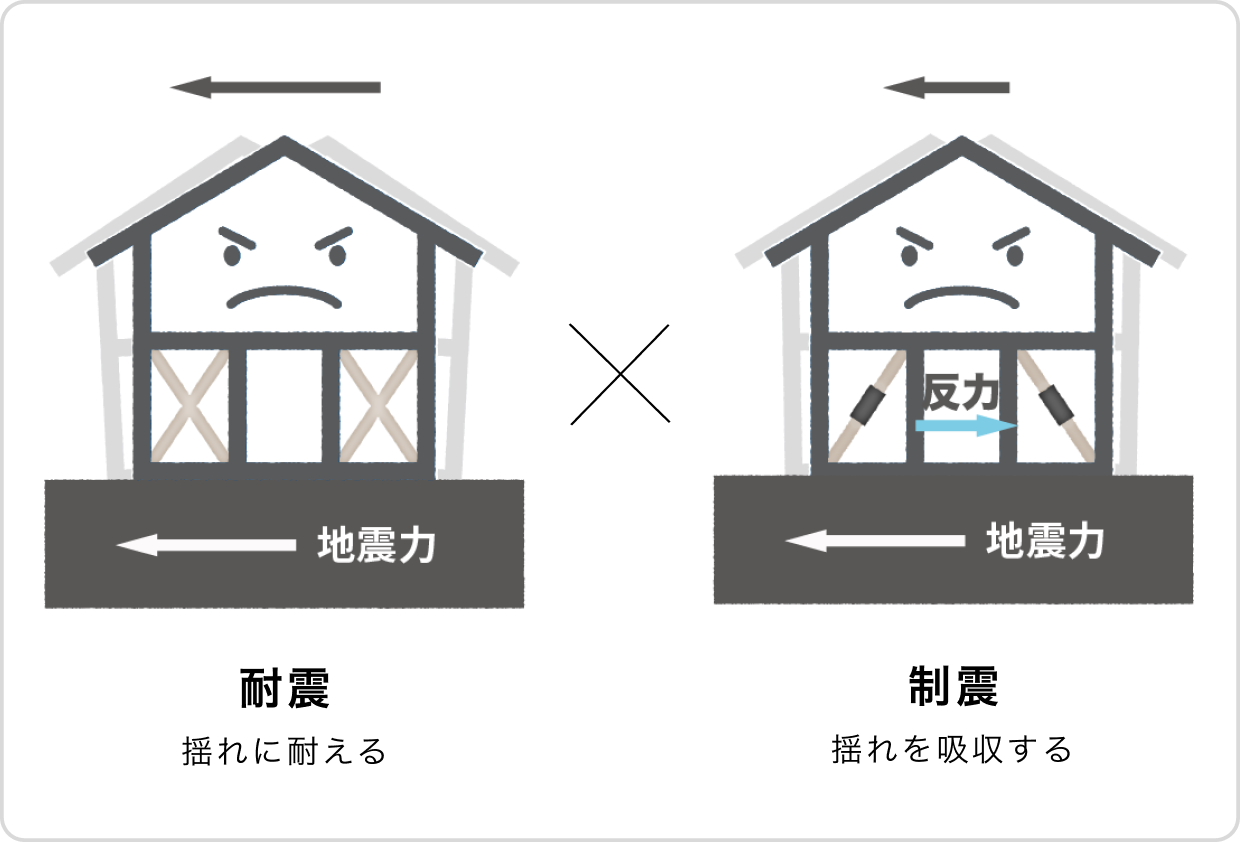

制震

強靭な【耐震等級3】の仕様にプラスして繰り返しやってくる地震の揺れを吸収する【制震】でハイレベルな地震対策が可能です。

安心して住める家に

制震ダンパーが標準搭載!

「耐震」と「制震」を掛け合わせることで地震のエネルギーを吸収して揺れを大幅に抑えます。また、繰り返し起こる余震にも強いのが特徴です。